おはようございます。

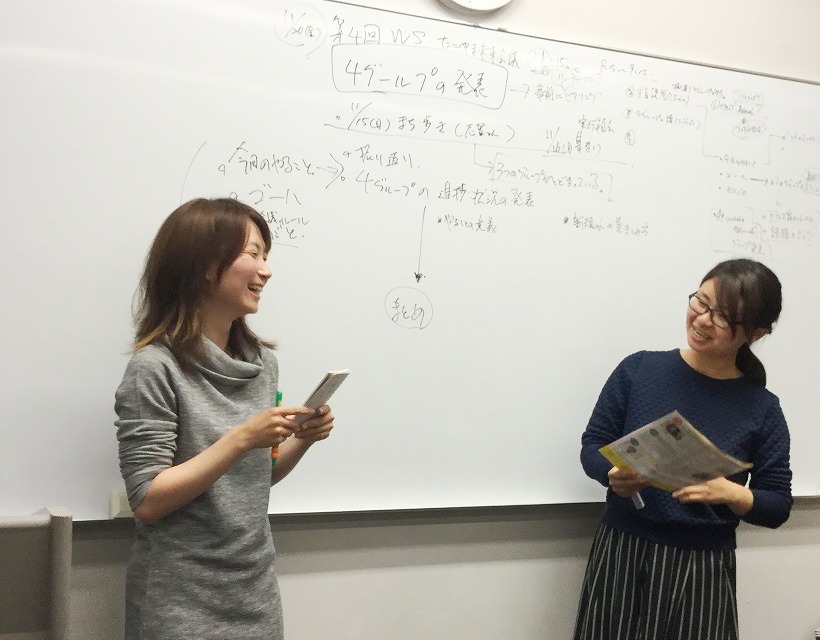

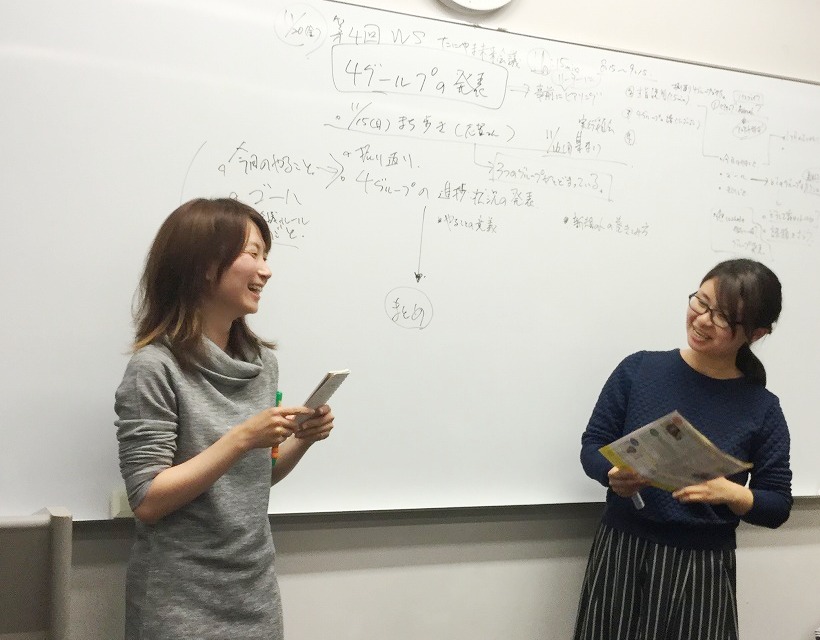

今日は心のブレーキを味方に変える方法を学びに来られる龍全トレーナーの講座のお手伝いに東京に出かけるコミュニケーション能力開発トレーナーの閏ひさみが、出発前の時間に「人が育つと変わるもの」と題してお届けします。

久しぶりに龍全トレーナーにお目にかかれることも嬉しいですが、初めてNLPの世界を体験される皆さまにお目にかかれることもとても楽しみです。

さて、そして本題の人が育つと変わるものです。人が育つ時、何が変化するかというと大きく分けて3つあると考えています。

1つ目は視点。2つ目は行動。3つ目は状態管理です。人材育成コンサルティングファーム ビジョンのプログラムでは、思いつきで組織の皆さんに様々なワークに取り組んでもらっているように思われがちですが、実は、この3つの要素の幅を広げるためにすべてのワークに取り組んでもらっています。

詳しくご説明いたしましょう。

1.視点。

これは、自分の視点、相手の視点、自分と相手が見える視点。自分と相手がいる業界が別の業界と比べて見える視点。そしてそれらに、時間軸を加えたものの視点。という風に、視点が増えれば増えるほど、同じ出来事であっても多角的に見ることができ、物が考えられるようになります。想像力が育まれます。

2.行動。

視点が増えると想像力が増し、自然と行動に関しても選択肢が広がっていきます。やると言ったら、最適なことをやれちゃう自分がいます。さらに自然と使う言葉も表情、しぐさも変わります。そして、人を巻き込む力が副産物としてついてきます。

3.状態管理。

これは心と身体の状態管理です。ここの能力が低い状態では、他の人が何か出来事に出くわして感情が揺さぶられた時、一人で持ちこたえられずそれを打ち明けられた(ぶちまけられた)とします。そんな時、他の人と同じ感情に乗っ取られて自分の感情を人に渡してしまいます。共感力は優れた能力の一つですが、その中にも利用価値が高いものと低いものがあるなあと思っています。

先月、新入社員の方の人材育成トレーニングの際に、他の先輩スタッフの言動が気になって自分の仕事が手につかなくなるという相談があった時に、お伝えした方法をご紹介しましょう。

自分で自分の状態に気づき、自分をニュートラルにしたい時に、椅子に背筋を伸ばして座り、自分の呼吸に意識を向け、鼻の穴を出たり入ったりする風をほんの数秒しっかり感じるという方法です。

今月のトレーニングでお目にかかったときに、とても嬉しそうに、結構自分なりに自分を整えることができるようになっていますと報告がありました。20代前半の若者も使いこなしておられます。気になる方は、やってみてください。

ーー

人材育成コンサルティングファーム ビジョン

人材育成コンサルティングファーム ビジョン

コミュニケーション能力開発トレーナー

閏 ひさみ

ーー

===

連載「20人の壁を超えて、組織がぐんぐん成長する組織づくりに必要な5つのステップ」

ステップ1、ビジョン共有

ステップ2、対話文化

ステップ3、リーダーシップ

ステップ4、仕組み化・財産化

ステップ5、組織の可能性の開花

===

連載「BI:sionの生い立ち」

■episode.1 パートナー閏ひさみとの出逢い

■episode.2 共創ぐるぐる会議の誕生

■episode.3 講義形式から対話の場づくりへ

■episode.4 リーダー育成における「誘える男」という定義

■episode.5 BI:sionに込めた想い

■episode.6 BI:sion が目指すもの

===

孤軍奮闘のリーダーから、信頼され支えられるリーダーへ。全8通のメッセージをぜひお受け取りください。

■組織におけるリーダーの在り方を、実体験、実例を元にまとめた無料メールマガジン(全8通)

介護現場の”ため息”が”エネルギー”に変わる7つのメッセージ

===