こんにちは と書きたいところですが

更新が遅くなってしまい

こんばんは の時間となりましたので

改めまして、こんばんは。

人材育成コンサルティングファーム ビジョンの

コミュニケーション能力開発担当の閏ひさみです。

今週は、私の担当でお届けします。

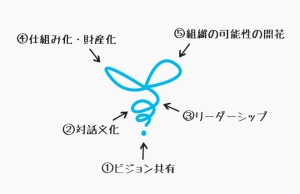

今回は、組織が20名になる頃に、ただ人が20名いる組織なのか、20名の力がうまく組み合わさってトップのビジョンに向けて発揮される組織なのかの違いを作る、必要な5つのステップをご紹介します。

ステップ1、ビジョン共有

私たちは何を目指してどこへ向かうのか?

それを知らないままの人が何人集まっても、その組織は動きません。動けませんと言ったほうが的確でしょう。 定期的にこの組織は誰の何のために存在して、どこへ向かおうとしているのかを、トップはメンバーたちに伝える必要があり、メンバーたちはそれをそれぞれの立場で考え感じ、日々の業務を行うときに念頭に置いておく必要があります。

いきなりは取り組みにくいなあと感じられるトップの方にご提案ですが、創立記念日にこのことをなされると、メンバーたちもすんなり受け入れやすいでしょう。

ステップ2、対話文化

組織が20名の壁を超える利点は、一丸とならずとも、同時にいくつかのことが回る体制となれるということです。それに伴って売り上げも桁を変えていきます。困る点は、誰が何を考え何をしている人なのかが、見えなくなり、自分の仕事が作業としか見えなくなる点です。同じ組織にいながら一体感を感じにくくなり、自分の仕事が誰かの仕事と連なっていることが見えにくくなりがちです。 これではやりがいも半減です。ポイント1のビジョン共有と合わせて、部署内だけでなく、部署を超えた創造的な対話の場づくりと健全な対話の文化づくりを仰仰しくなく日常の中で進める必要があります。

ステップ3、リーダーシップ

リーダーシップが発揮されていない組織は、いくら人数だけいても、一人1倍の力しか生めません。リーダーシップを発揮できる人物がいて人と人の掛け算の力がその組織に生まれてくるものです。

リーダーシップはリーダーに必須の3つ力・聴く力、伝える力、可能性を信じる力をトレーニングにより育むことができます。経営者は、各部署のリーダーにこの力を発揮していただき、各部署のリーダーは、直属の部下にこの力を発揮してもらいます。シンプルなことですが、リーダーシップのある人物だと言われるようになるためには、本気で腰を入れていただかない限りモノにはなりません。なぜなら、反対のことを言うようですが、この3つの必須の力をどんな時も発揮する自分であることで、相手が相手の中に感じることだからです。この人と一緒に頑張っていきたいと思ってもらえるかどうかが、自分のリーダーシップの通信簿と言えるでしょう。

ステップ4、仕組み化、財産化

人に仕事が張り付いた状態だと、その人が組織から抜けたときにぽっかり穴が空いてしまいます。会社としてその立ち位置で積んだキャリアとスキルが、丸々なくなってしまうようなものです。これを避けるためには、取引先との人間関係部分はある程度は仕方がない部分だとしても、スキル部分でペーパーに落とせるものは、落としてシステム化し、共有することを常とする感覚を組織で働くメンバーに持ってもらうことが大切です。その人がいないとその作業が進まない状態というのは、周囲から頼られる場面を生み出すものなので、頼られる方としても心地いい分、その範疇を増やすことが自分の組織内での存在価値であると錯覚を起こすメンバーを生み出す場合があります。この振る舞いは、組織には必要ありません。メンバーが育んだ素晴らしいものを仕組み化し、共有し、財産化するという概念を皆で持ち、その取り組みを普段から進めていくことが肝心です。

ステップ5、組織の可能性の開花

ポイント4でこの場で働く人たちのスキルが自動的に財産となるシステムが出来上がりました。そうすると、仕事の基礎的なことで皆の労力がそがれにくくなり、また、創造的なことにエネルギーを向けられる時間も余裕もできてきます。そうすると、ビジョンの実現に向けて、皆でかかわれる組織となり、ビジョンを超えた現実がやってくることとなっていくでしょう。この素晴らしさは私たちが語って伝えるより何より組織メンバーすべてで体感してほしいことです。

あなたの組織の持つ可能性は、あなた方が思う以上に素晴らしいもののはずです。

このステップを上がりながら、ただ人数だけが存在している組織ではなく、人と人が健全な役割分担をベースに健全な掛け算を起こしていく組織を誕生させてほしいと願っています。

以上 20人の壁を超えて、ぐんぐん成長する組織づくりに必要な5つのステップでした。

人材育成コンサルティングファーム ビジョン

人材育成コンサルティングファーム ビジョン

コミュニケーション能力開発トレーナー

閏 ひさみ

===

■組織におけるリーダーの在り方を、実体験、実例を元にまとめた

無料メールマガジン(全8通)

介護現場の”ため息”が”エネルギー”に変わる7つのメッセージ